臨床で役立つおすすめの参考書を教えてほしいな…

こんなふうに悩んでいませんか?

臨床に応用できる参考書を読みたいけれど、

- 医療本はどれも値段が高い

- 種類が多すぎて選べない

- 結局どれを買えばいいかわからない

となってしまい、勉強が進まなくなることもありますよね。

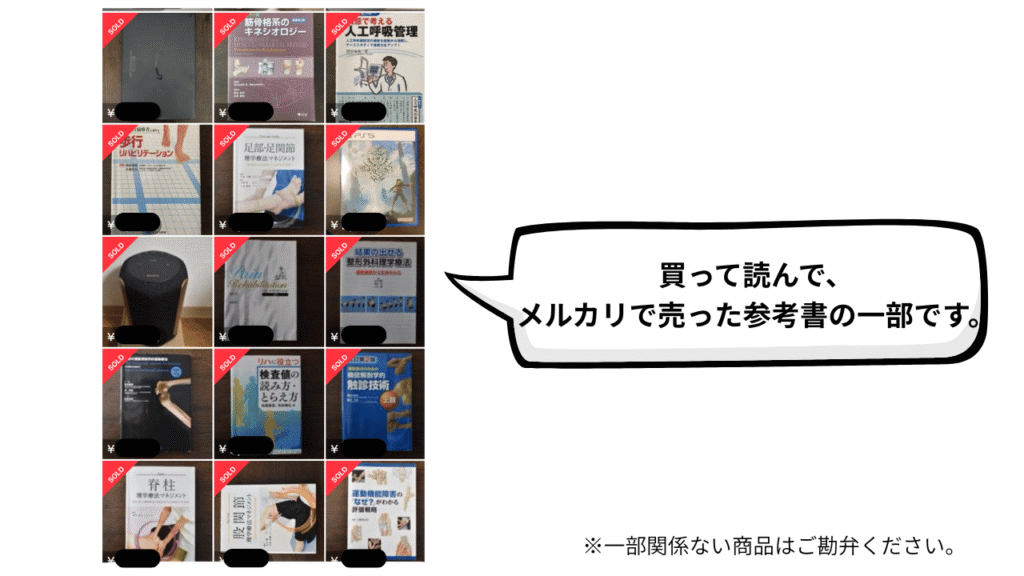

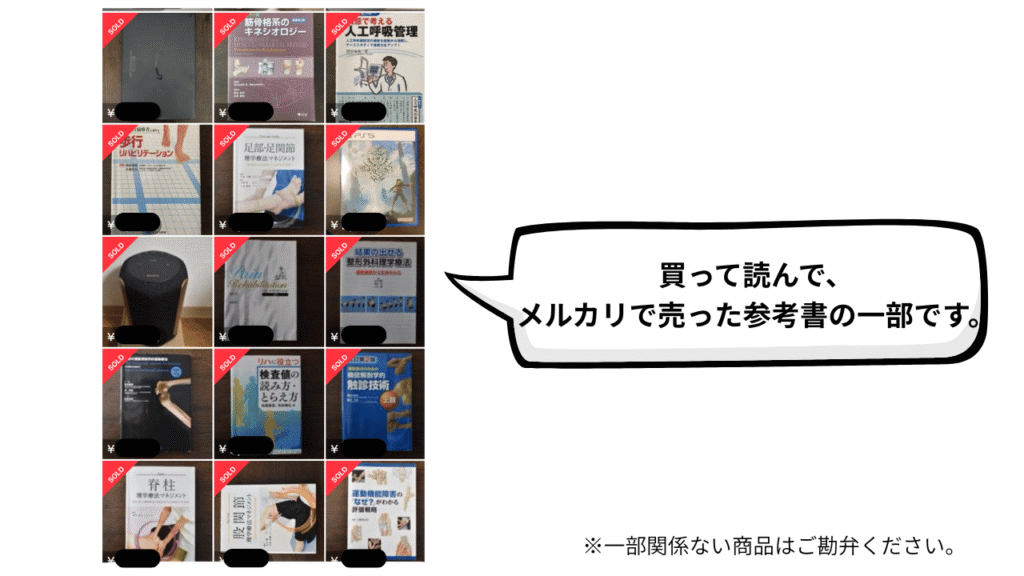

私自身は“読書バカ”で、これまでに30冊以上の理学療法関連本を買い漁ってきました。

その中から「これは臨床で即戦力になる!」と感じた参考書だけを厳選して紹介します。

この記事では、

- 参考書を買う前に知っておくべきこと

- 理学療法士が必ず読むべき参考書7選

- 忙しい人向けの勉強法(オンライン学習)

をまとめました。

この記事で紹介する本を理解すれば、臨床での悩みの8割は解決できます。

まだ手に取ったことがない参考書があれば、ぜひチェックしてみてください。

【お得】参考書を買う前に知っておくべきこと

最近はKindleなどの電子書籍が流行っていますよね?

たしかに、

- スペースを取らない

- 電車でも手軽に読める

といったメリットはあります。

しかし、理学療法の参考書に限ってはおすすめしません。

なぜなら、読んだ後に売れないから。

今回紹介するような人気本であれば、新品で購入しても定価の7〜8割で売却可能。

たとえば、今回紹介する中にもある「理学療法マネジメントシリーズ」。

定価6,000円前後ですが、メルカリで相場を見てみると…

4,000円以上で売られていることが分かりますね!?

つまり、売却できれば実質負担は2,000円程度と超お得ってことです。

一方、中古や電子書籍の場合は

- そもそも売れない

- 売れても安い

というケースが多く、実は新品で買ったほうが結果的にコスパがいいことがほとんどです。

正直、ずっと持ち続ける参考書は一部だけ。

必要なときに「新品で購入→使い終わったら高値で売却」が最もおすすめの買い方です。

【必読】理学療法士が読むべき参考書7選

理学療法士が必ず読むべき参考書7選は以下の通り。

理学療法マネジメントシリーズ

まずは評価・治療・臨床推論を体系的にまとめた人気シリーズ「理学療法マネジメント」。

この本は一言でいうと、臨床現場で役立つ内容を全部詰め込んだ理学療法士のバイブル。

- 機能解剖学

- 病態の理解

- ケーススタディ

が丁寧に解説されていて、とにかくわかりやすい。

若手理学療法士にとっては、学生時代に学んだ知識を臨床レベルに引き上げる最初の1冊として最適ですよ。

とくに脊柱はおすすめ!

体幹機能の改善が苦手と感じる人はぜひ読んでみて!

スクロールできます

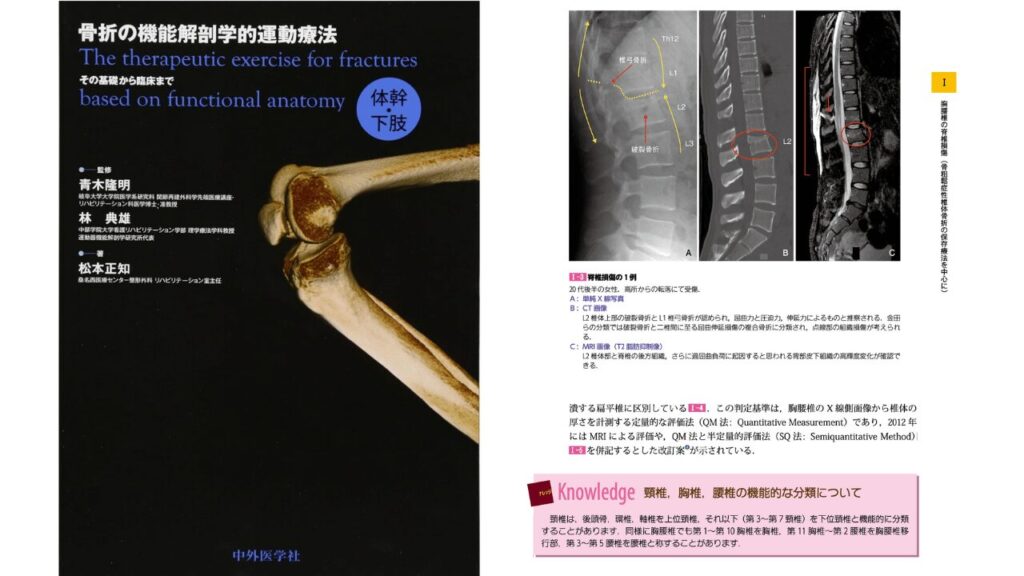

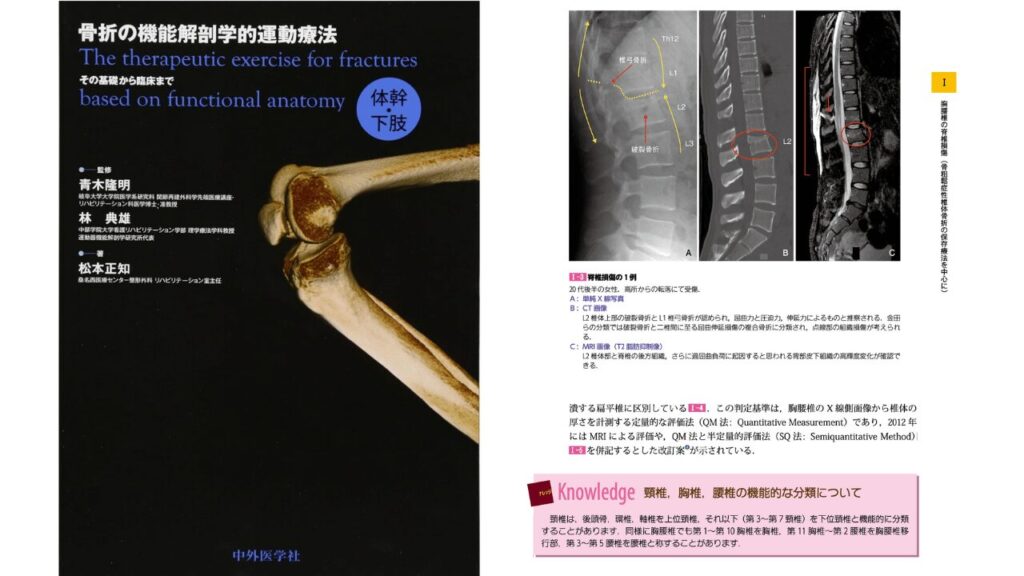

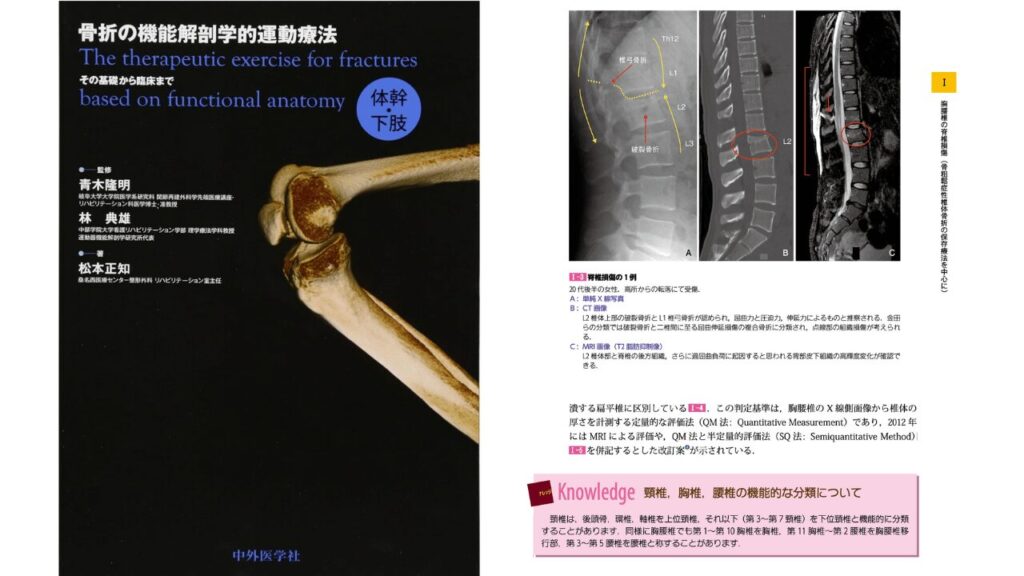

骨折の機能解剖学的運動療法

結論:急性期病院で働く理学療法士なら、必ず持っておくべき1冊です。

タイトルだけ見ると「骨折後の治療」に限定された内容のように思えますが、実際には急性期リハに必要なエッセンスが凝縮されています。

- 組織修復過程の理解

- 術式のポイント解説

- リリース方法の実践的な手技(写真多い)

ここまで臨床に直結する知識をまとめた本は他にないよ!

私自身、急性期病院で7年間働いていますが、今でも定期的に読み返しています。

スクロールできます

簡単な病態理解や手術アプローチを知ることができ、そこからどのようにリハビリへと繋げていくのかがわかりやすく書かれている。

本当に簡単に書かれているため、内容は薄めではあるが新人さんなどには勧めたい一冊

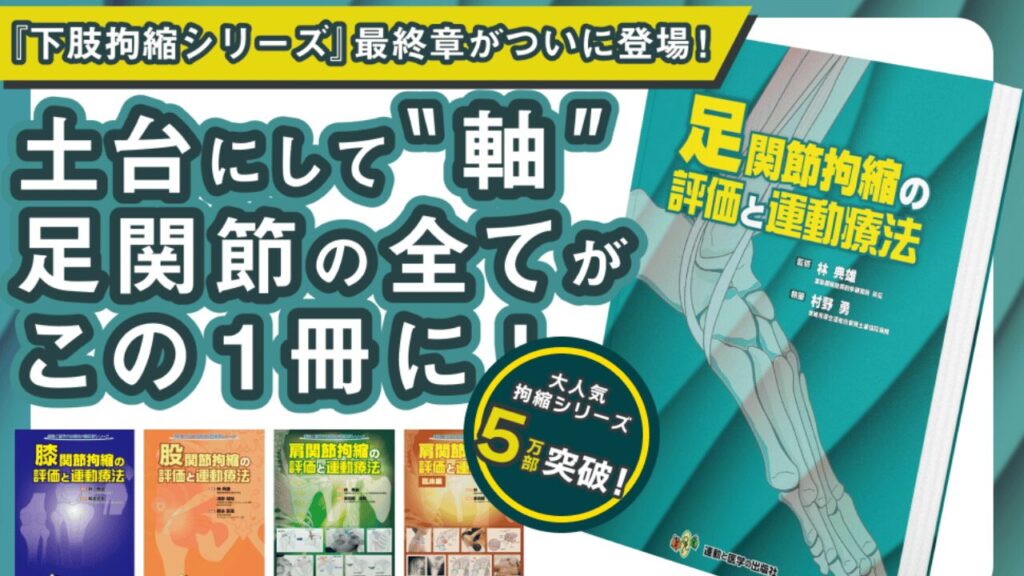

拘縮治療シリーズ

「拘縮治療の評価と運動療法」シリーズのなかでも、特におすすめしたいのが足関節編です。

実は、マネジメントシリーズも拘縮シリーズも一通り読んできましたが、足関節はこの本が圧倒的にわかりやすいと感じました。

その理由は以下3つ。

- 機能解剖学の説明が丁寧で、理論がスッと頭に入る

- 写真・図解が多く、臨床イメージが湧きやすい

- フルカラーで見やすく、理解が進む

正直、足関節の治療って本当に難しいですよね?

私も慢性疼痛や可動域制限で長期化する症例に何度も悩まされました。

そんなときにこの本を読み返すと、新しいアプローチの糸口が見つかる“ヒント集”のような存在になります。

著者の村野先生が内容を一部解説している動画も公開されています。

動画見るだけでも参考になりますよ。

スクロールできます

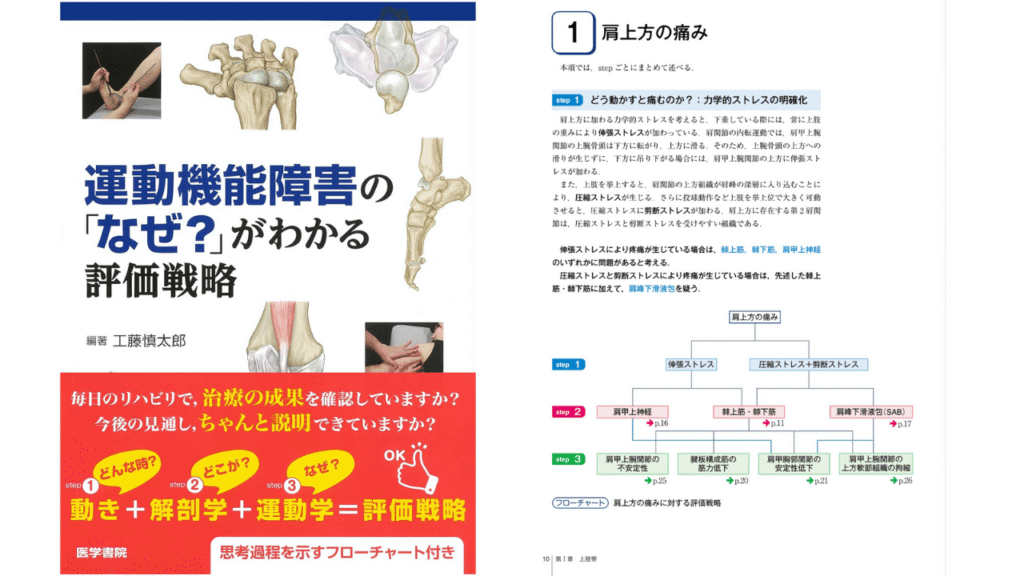

運動機能障害の「なぜ?」がわかる評価戦略

工藤慎太郎先生(森ノ宮医療大学)が手がける大人気『なぜ?』シリーズの第3作目。

本書の特徴は、「どう治すか?」よりも 「何を治すか?」 に焦点を当てている点です。

特に「疼痛」に対して、

- どのようなストレスがあるか

- 原因組織はどこか

- 機能障害はなにか

をフローチャート形式でわかりやすく整理。評価のプロセスを体系的に学べます。

臨床ではつい治療手技やアプローチに目が行きがちですが、根本にあるのは「正しい評価」。

この本を読むと、改めて解剖学・運動学に基づいた評価の重要性を実感できるよ

若手理学療法士はもちろん、臨床実習・評価実習を控えた学生さんにとっても心強い一冊です。

スクロールできます

患者様の痛みや、痺れ、制限因子などを探る際に、中身がフローチャート形式となっている為、素早く索引でき、そこから必要な評価を調べ、抽出でき、臨床に活かせる内容となっています!当方年数的には中堅に入るセラピストになりますが、今も、今後も臨床で困った際には使いたい1冊です。

スポーツ外傷・障害に対する術後のリハビリテーション 改訂第3版

スポーツ外傷・障害のリハビリを学ぶなら、まず手に取ってほしい一冊。

トップアスリートが集まる「関東労災病院」で実際に行われているリハビリのノウハウが、体系的にまとめられています。

2010年に初版が刊行されて以来、同ジャンルで多くの本が出版されていますが、臨床現場で使いやすさ・信頼性の両面から見ても、本書が最もおすすめです。

- ACL断裂

- 半月板損傷

- アキレス腱断裂

これらの疾患に対する標準的なプロトコールに沿ったリハビリが詳しく解説されているので、臨床現場で迷わず活用できます。

プロトコール通りにリハビリを行えば、簡単に結果を出せるよ!

スクロールできます

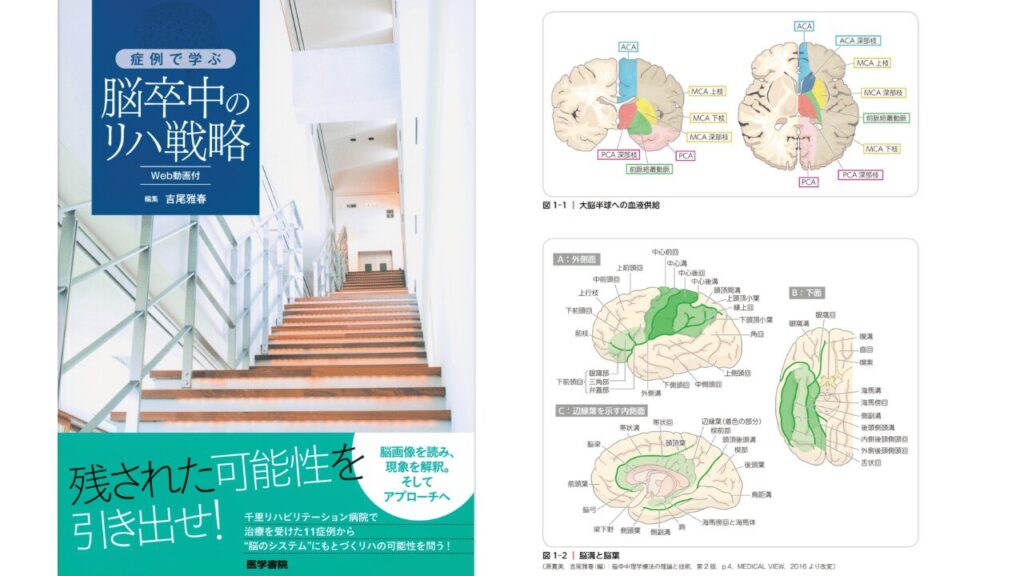

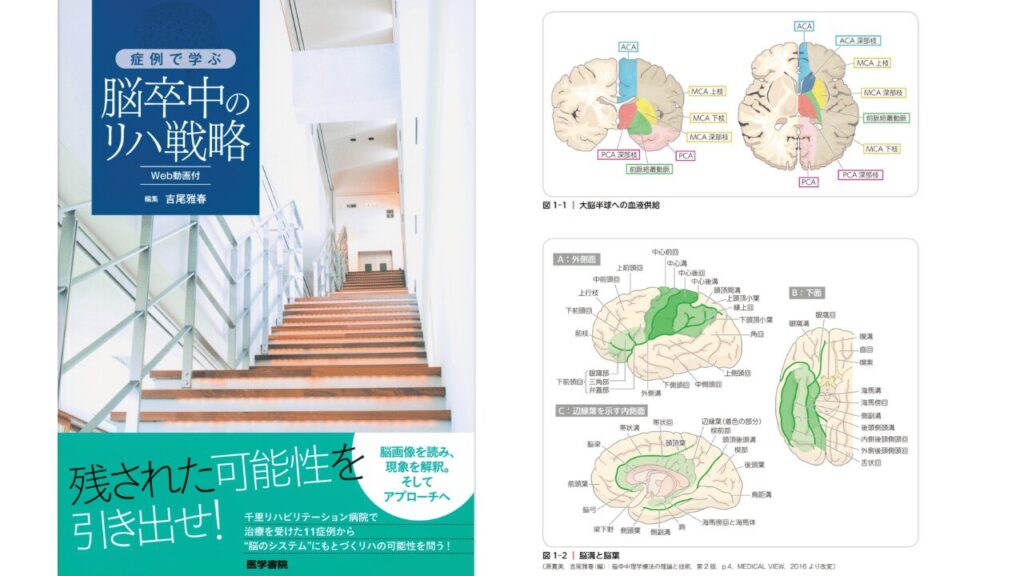

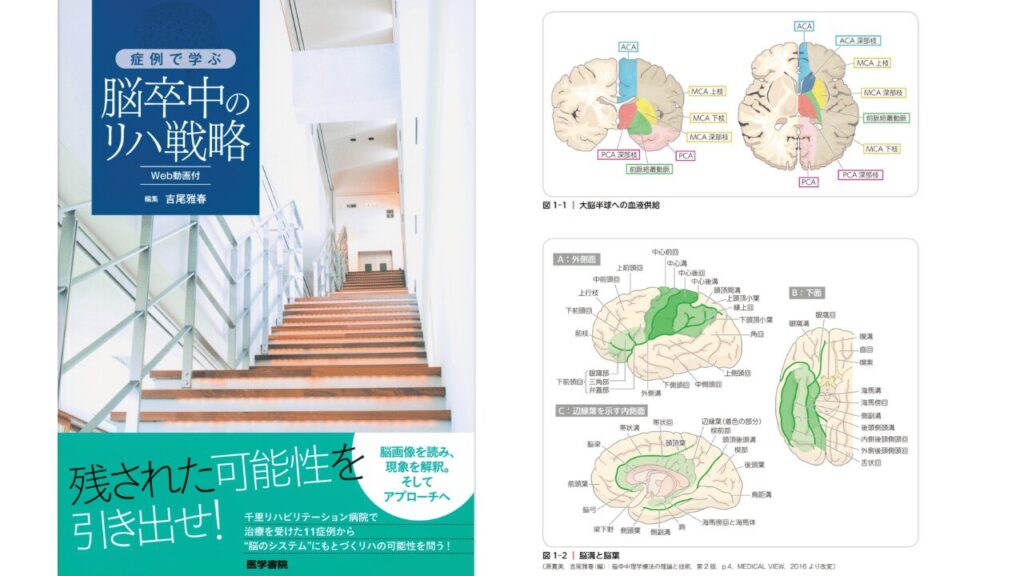

症例で学ぶ脳卒中のリハ戦略

脳卒中リハビリの参考書として、まず外せないのが吉尾雅春先生著「症例で学ぶ 脳卒中のリハ戦略」。

本書では、

- 脳画像の読み方

- 脳の機能解剖

- 脳卒中の病態理解

- 神経システムの基礎

- クリニカルリーズニングのプロセス

が網羅されており、この一冊あれば脳卒中リハビリはカバーできます。

しかも、今回紹介する参考書の中では 最も価格が手頃でコストパフォーマンスが高いのも魅力です。

スクロールできます

吉尾先生は、脳卒中患者にやりがちな現象に対するアプローチではなく、脳を変えていく必要があると言われていました。それだけに、起こりうる現象がなぜか?ということを追求して、それを脳画像と脳システムの視点をもって解説されます。正直臨床1年目の頃この参考書をみても、分からなくなる点があまりにも多すぎて挫折しました。ですが、脳の機能解剖、脳画像、高次脳機能障害の知識をある程度つけてから読み直すと、すごい深い内容で、面白かったです!

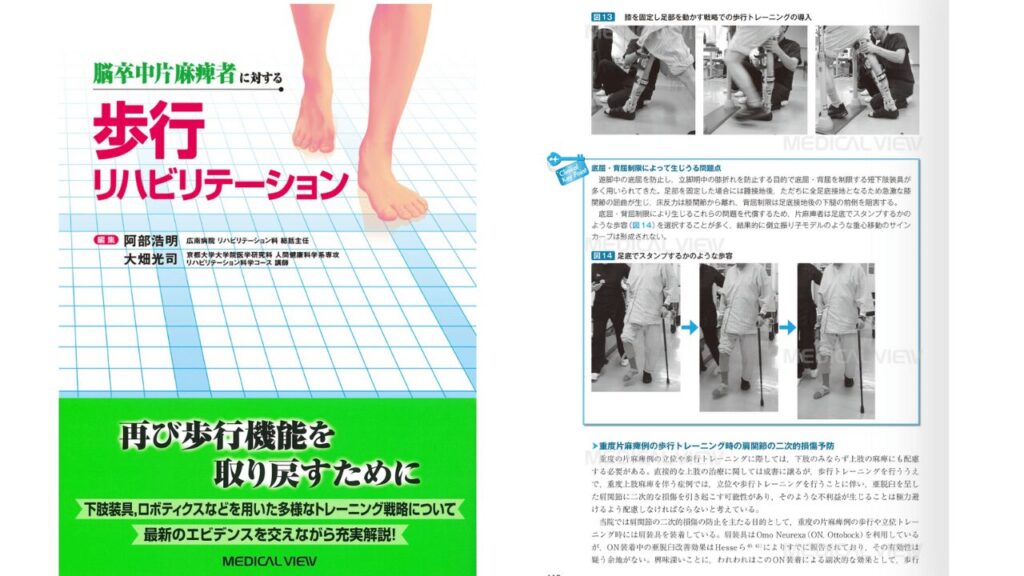

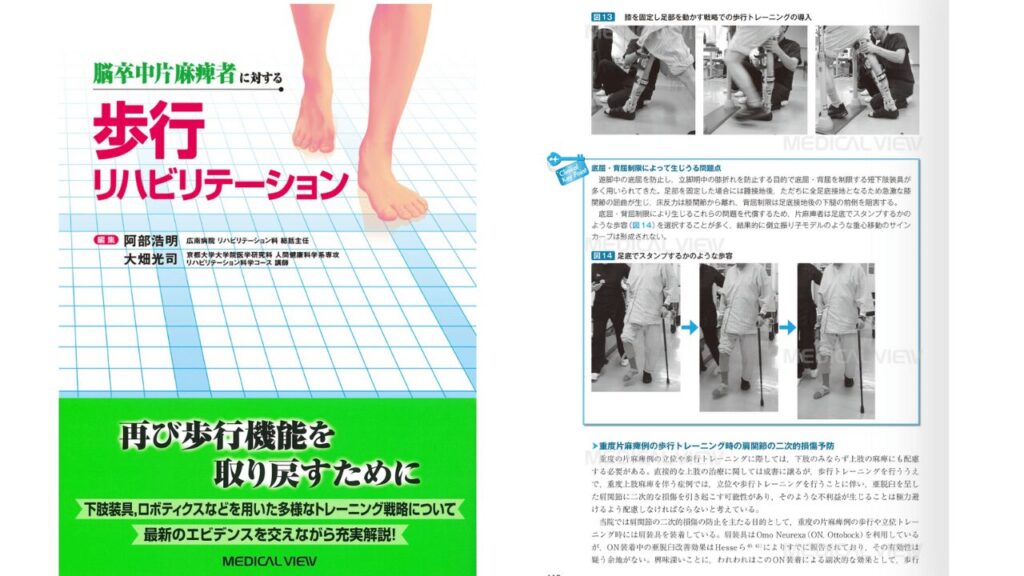

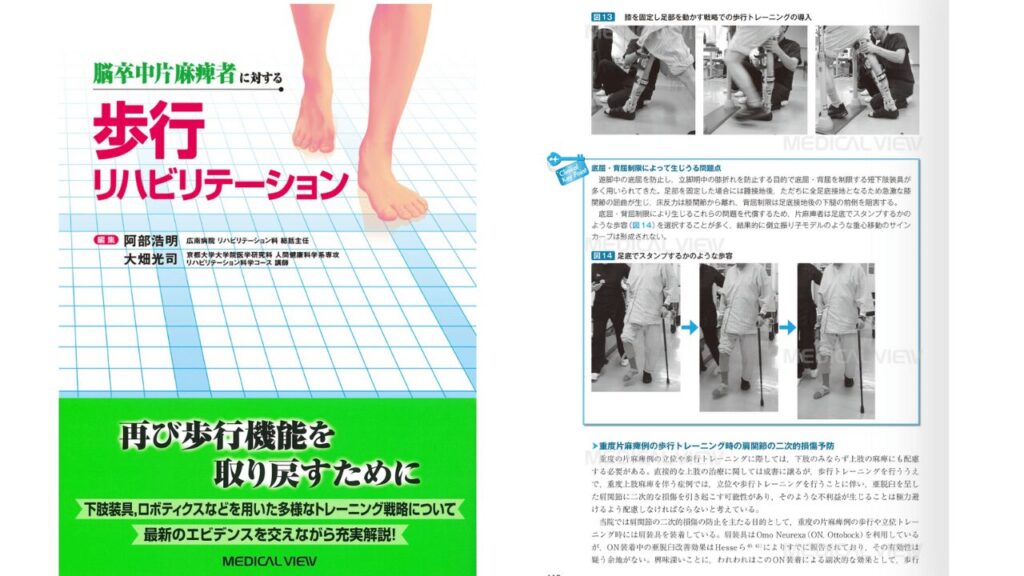

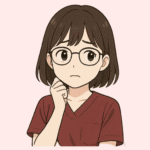

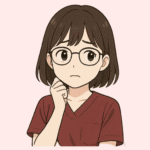

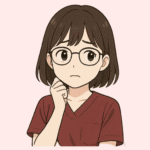

脳卒中片麻痺者に対する歩行リハビリテーション

この本は、脳卒中片麻痺者に対する歩行リハビリに特化した実践書。

- 「ヒールロッカーが出来ない」

- 「過伸展になっちゃう」

- 「クリアランスが低下している」

など、臨床で誰もがぶつかる異常歩行パターンをどう解決するか。

そんな悩みを解決してくれるのが、「脳卒中片麻痺者に対する歩行リハビリテーション」。

本書では、

- 筋電図や論文をもとにした異常歩行パターンの解説

- 正常歩行を再獲得するための具体的アプローチ

を徹底的に解説しています。

カラーは少なめですが、内容は臨床に直結するものばかり。

読み進めるたびに、明日からの歩行リハにすぐ活かせるヒントが見つかるはずです。

同著者による「下肢装具を用いた理学療法」も合わせて読むと理解が深まるよ!

お世辞ではないが、去年出版した歩行の参考書の中で、一番実用的だった

「脳機能の基礎知識と神経症候ケーススタディ−脳血管障害を中心に」と一緒に学んでみると理解が、より深まる

是非一度、手に取ってみてほしい

損はしないはずだ

【忙しい理学療法士向け】おすすめの学習法:リハノメ

参考書を全部読むのは大変…

仕事や家事で忙しくて、まとまった勉強時間が取れない…

こんな方におすすめなのが、オンラインセミナー形式の学習サービス『リハノメ』。

スマホやタブレットから視聴でき、通勤時間やスキマ時間に勉強できるのが大きな魅力です。

さらに動画はダウンロード可能なので、オフライン再生にも対応。

通信量を気にせず、電車の中や自宅で効率よく学べるよ!

リハノメは、月額3,080円(税込)で250本以上の動画が見放題です。

契約期間によって月々の料金が変わり、長期契約するほどお得になります。

- 6ヶ月契約:2,772円/月(▲308円お得)

- 12ヶ月契約:2,566円/月(▲514円お得)

- 24ヶ月契約:2,181円/月(▲899円お得)

個人的には6ヵ月(月額2,772円)がバランスが良くておすすめです。

コンテンツ数が多いので、1ヶ月だけだと正直見きれない人が多いはず

「絶対に挫折しないで全部見る!」と決めている方は、24ヶ月契約(月額2,181円)が圧倒的にお得。

約900円も安くなるので、長期的にゆっくり学びたい人にピッタリです。

さらにうれしいのが、初月980円でスタートできること。

まずは1ヶ月だけ試してみて、「続けられそう」と思ったら6ヶ月以上のプランに切り替えるのが賢いやり方です。

\まずは980円/月でお試し登録/

Q 支払い方法は何がありますか

A クレジットカード、キャリア決済(ドコモ払い、auかんたん決済、ソフトバンクまとめて支払い)、銀行振込から選択可能。

銀行振込はパス6以上の長期プランでのみ利用可能。支払いは一括のみ。

Q 契約期間はどのようになりますか

A クレジットカード決済、キャリア決済については、決済完了から契約開始。

銀行振込については、入金を確認後に契約期間が始まります。

1ヶ月の計算は日にち計算。

例)パス1を6/10から契約開始→7/9に契約終了

Q 解約はどうしたらいいですか

A マイページからいつでも解約(自動更新の中止)ができます。

解約後も契約期間内は引き続き視聴可能。

まとめ|理学療法士は参考書とオンライン学習を組み合わせよう

理学療法士としてスキルアップを目指すなら、

- 体系的な知識を学べる参考書

- 臨床に直結するオンライン学習サービス

を組み合わせるのが最も効率的です。

| 参考書 | 基礎を網羅的にインプットできる |

|---|---|

| オンライン学習 | 通勤時間やスキマ時間に、最新の臨床知見を学べる |

| 参考書 | 基礎を網羅的にインプットできる |

|---|---|

| オンライン学習 | 通勤時間やスキマ時間に、最新の臨床知見を学べる |

この2つを使い分けることで、忙しい臨床業務の中でも無理なく学習を継続できます。

「時間がなくて勉強できない…」と悩んでいる方こそ、動画学習を取り入れることで勉強習慣が身につきます。

まずは参考書で基礎を押さえつつ、リハノメで実践的に学ぼう!